Transformasi Pesantren untuk Perubahan Global

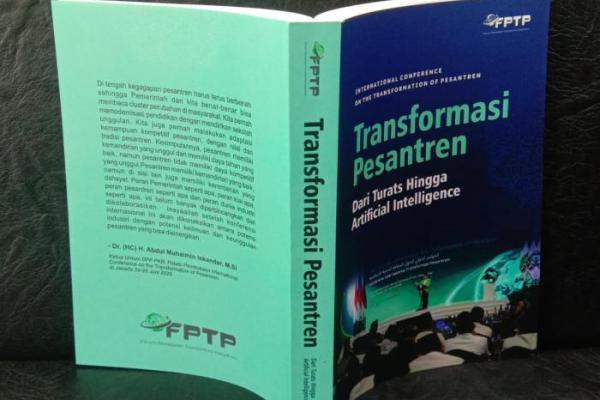

Buku transformasi pesantren. (Foto: istimewa)

Buku transformasi pesantren. (Foto: istimewa)

RADARBANGSA.COM - Pesantren sebuah institusi pendidikan yang lebih tua dari kehadiran negara, berkontribusi besar dalam membangun manusia, dan menjadi benteng moralitas. Namun, tak ada gading yang tak retak. Begitu pula dengan pesantren, yang kini mengalami krisis dan butuh transformasi radikal dari dalam.

Di media sosial, gema kritik netizen terhadap pesantren tak terbendung. Membanggakan pesantren dianggap mimpi siang bolong. Pesantren dikesankan kumuh, santri-santrinya penyakitan, sering depresi, maraknya bullying, hingga praktik asusila. Pesantren dicitrakan sebagai tempat yang tidak lagi aman dan tidak ramah anak.

Dalam konteks ini, buku berjudu: _”Transformasi Pesantren: Dari Turats Hingga Artificial Intelligence”_ ini hadir sebagai jawaban. Buku ini mendokumentasikan pemikiran hasil Konferensi Internasional Transformasi Pesantren, yang diselenggarakan Forum Percepatan Transformasi Pesantren (FPTP) dan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB).

Buku setebal 418 halaman dengan 206 tulisan ini merekam berbagai refleksi, solusi, dan strategi dari para kiai, akademisi, praktisi, hingga tokoh internasional. Mereka peduli terhadap masa depan pesantren di Indonesia, dengan menegaskan urgensi transformasi pesantren untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Sebagai lembaga pendidikan Islam tertua dalam membentuk karakter bangsa, pesantren dinilai gagap. Sejak memasuki era digital, teknologi informasi, dan artificial intelligence (AI), pesantren kesulitan menghadapi berbagai tantangan. Banyak kiai merasa tidak mampu mengejar ketertinggalan dari lembaga-lembaga lain (Hlm. 15).

Ketertinggalan pesantren tersebut kini mulai menunjukkan preseden-preseden kurang sedap, seperti merosotnya minat masyarakat menyekolahkan anak-anak mereka di pesantren. Penurunan minat ini memiliki alasan yang kompleks. Salah satunya, yang menjadi sorotan utama dalam buku ini, adalah masalah kualitas buruk pendidikan pesantren.

Litbang Kemenag dan Pusat Studi Pesantren menyebutkan antara 1-5% lulusan pesantren benar-benar menjadi ulama dan kiai pemimpin pesantren. Sisanya menjadi ustadz, guru, pendakwah, pegawai, pengusaha, dan melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Inilah dasar masyarakat menilai pesantren belum berhasil menjadi sistem pendidikan alternatif (hlm. 43).

Tidak hanya itu saja, pesantren juga dinilai masih terjebak pada metode pembelajaran tradisional. Dengan mengandalkan hafalan teks klasik (kitab kuning), tanpa memberikan ruang pada kemampuan berpikir kritis, inovatif, dan kreatif. Patronase yang kuat, tawadhu’ berlebihan, pembatasan interaksi dengan dunia luar, SDM lemah, kurikulum yang tidak terintegrasi, dan banyak lainnya (hlm. 45-46).

Lebih dari itu, di era ketika kecerdasan buatan dan teknologi digital mendominasi berbagai aspek kehidupan, pesantren justru masih tertatih dalam memanfaatkannya untuk memperbarui kurikulum dan metode pembelajaran. Gagap teknologi ini menempatkan para santri dan alumni dalam posisi yang rentan, terutama ketika harus bersaing di dunia kerja modern.

Kenyataan pahit tersebut ditangkap oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., dengan mengajak pesantren masuk ke dunia sains dan teknologi, tanpa meninggalkan identitas tradisionalnya (Hlm. 27–35). Tentu, ajakan Mendikdasmen ini tentu memerlukan dukungan infrastruktur dan SDM pesantren yang memadai.

Selain rendahnya kualitas pendidikan, fenomena yang disorot buku ini adalah citra pesantren yang negatif akibat maraknya kasus bullying, kekerasan seksual, dan intoleransi. Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, dalam sambutannya menyebutnya sebagai “tiga dosa besar” pendidikan yang tidak boleh lagi terjadi di pesantren.

Pesantren tidak akan pernah mengalami transformasi apabila tiga dosa besar pendidikan tersebut belum dihapuskan. Imam al-Mawardi dalam kitabnya _Adabuddin wad Dunya_ mengatakan, keamanan dan ketertiban adalah pilar kemakmuran. Dengan keamanan dan ketertiban, jiwa-jiwa menjadi tenang, cita-cita tumbuh, orang-orang lemah merasa terlindungi.

Sebaliknya, menurut al-Mawardi, orang yang merasa ketakutan tidak akan tenang. Ketakutan menghalangi orang untuk menciptakan kemaslahatan, mencegah untuk berbuat banyak, menghalanig mereka dari sumber-sumber rejeki dan mengurangi jumlah (Dar al-Minhaj, 2013: 231).

Sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar berjanji akan melakukan razia terhadap “pesantren-pesantren palsu,” yang kerap menjadi sumber berita negatif dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pesantren. Dampak buruk kehadiran “pesantren palsu” tersebut menciderai ekspektasi tinggi masyarakat terhadap pesantren sebagai benteng moral bangsa (hlm. 13–18).

Analisa Muhaimin Iskandar sebagai Ketum PKB selaras dengan kegelisahan publik, yang menilai pesantren kerap tidak sejalan dengan nilai-nilai moral. Banyak pesantren gagal memberikan lingkungan belajar yang aman, kondusif, dan mendukung tumbuh kembang santri. Dalam konteks ini, PKB satu-satunya partai politik yang menaruh empati dan simpati paling besar terhadap problem faktual pesantren.

PKB juga menyoroti masalah ekonomi berkelanjutan pesantren yang kini semakin relevan dengan kebutuhan zaman. PKB mendorong terciptanya blueprint ekosistem ekonomi pesantren melalui pilar kewirausahaan, koperasi, dan pemanfaatan platform digital, serta konsolidasi modal usaha pesantren yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan (hlm. 48).

Imam al-Mawardi dalam kitabnya _Adabuddin wad Dunya_ mengatakan, kebutuhan material yang cukup adalah keniscayaan, dimana manusia tak dapat menghindarinya. Tanpa materi yang menjadi dasar keberadaan manusia, kehidupan tidak akan eksis dan kemakmuran tidak akan bangkit (hlm. 335).

Alasan PKB terjun ke dalam masalah ekonomi pesantren tidak lepas dari kenyataan lain dimana peran PBNU sebagai induk pesantren dinilai belum maksimal dalam memimpin transformasi pendidikan pesantren. Perhatian PBNU saat ini lebih banyak tersedot pada isu-isu nasional seperti bisnis tambang, program makan bergizi gratis, dan berbagai agenda politik lainnya.

Keterlibatan PKB sebagai partai politik dalam mengurus transformasi pesantren mendapat sorotan dari Ketua Dewan Syura DPP PKB, Prof. Dr. (H.C.) KH. Ma’ruf Amin. Menurutnya, PKB adalah partai yang mewadahi politik kiai, bukan kiai politik. Politik kiai berarti politik yang mengikuti garis-garis perjuangan kiai. Sedangkan kiai politik adalah oknum-oknum kiai yang kesana-kemari sesuai pesanan politik (hlm.23).

Garis-garis besar perjuangan politik kiai, sebagaimana digambarkan oleh Imam al-Mawardi dalam kitabnya _Nashihatul Muluk,_ adalah menjadikan agama sebagai asas kekuasaan, memakmurkan negara, mengamalkan al-Qur'an, mengikuti teladan ulaam Salaf, menghapus seluruh jenis penderitaan hidup dari rakyat, menghilangkan perpecahan, dan menghindari kerusakan (Maktabah al-Falah, 1983: 67-78).

Buku ini menjadi seruan penting untuk membangkitkan pesantren dari krisis multidimensi yang tengah dihadapinya. Transformasi pesantren bukan lagi pilihan, tetapi keniscayaan. Tanpa perubahan radikal pada kualitas pendidikan, penghapusan tiga dosa besar, fokus perhatian induk organisasi, dan pembaruan teknologi, pesantren akan tertinggal dalam percaturan global. Sebaliknya, jika pesantren mampu mengintegrasikan nilai-nilai tradisi dengan inovasi modern, ia berpotensi menjadi pusat peradaban baru yang relevan di era digital.

Judul: Transformasi Pesantren: Dari Turats Hingga Artificial Intelligence

Penulis: Forum Percepatan Transformasi Pesantren (FPTP)

Penerbit: FPTP dan DPP PKB, Jakarta

Tahun: Juli, 2025

Halaman: 418.

Presensi : Aguk Irawan MN

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

-

Kopdes Merah Putih Resmi Diluncurkan, Komisi VI DPR: Butuh Pengawasan Ketat

-

NTB Bakal Prioritaskan 106 Koperasi Merah Putih untuk Desa Miskin Ekstrem

-

Komisi IV DPR Desak Pemerintah Ungkap Perusahaan Terlibat Kasus Beras Oplosan

-

Harlah PKB ke-27, Petinggi Gerindra: Kami Akan Terus Berjuang Bersama

-

Pemkab dan DPRD Sidoarjo Dorong Penguatan SDM Pendidikan Dasar